![]() 联系我们

联系我们

本网讯(撰稿:高三数学组) 2016 高考虽然已经结束,但高三的数学老师们并没有停下教学研讨的脚步, 6 月 23 日,全体高三数学科组成员汇集在年级办公室,对今年的高考试题进行试题分析与研究。

会上,老师们首先对每个题目进行探究,从试题的考查角度、能力要求等方面去分析,大家认为今年高考试题具有题目立意新、注重多角度考查学生、题目阅读量大、注重概念考查等特点。每位科组成员都积极发言,畅谈自己对 2016 高考试题的看法。

随后,高三数学备课组长王德鸿老师做了发言,他总结 2016 广东省采用的全国卷数学试题有以下特点:

一、试题立足基础知识,对能力要求较高

全国高考数学Ⅰ卷在试卷结构、题目数量、分值分布、主干知识等方面与往年基本一致,试卷中规中矩、不偏不怪,立足于高中数学基础知识,重点考查主干内容,在基础知识和通性通法的考查上浓墨重彩。理科试题和去年比,难度基本持平,文科试题应该比去年难一些。而整份试卷多角度、多层次、全方位地考查了考生的数学素养和能力,比较契合新课程的教学实际。本次考试对学生提取信息,整理数据的能力要求较高,指导了高中的课堂教学,有利于高校选拔人才。 ”

二、试题区分度高

在具体的考题设置上,文、理科选择题第 11 、 12 题,都是选择的压轴题。第 11 题构思精巧,对空间想象能力要求较高,对文科生更是挑战。选择题第 12 题第一次考三角 函数 这个点,应该是意料之外的。填空题压轴第 16 题,一改往年类型,第一次考应用题,对数据提取和处理能力要求高。建模从来都是学生的软肋,加之平时训练不是很多,学生答题时应该感到棘手。文、理科第 19 题概率解答题是同一背景,设问不同,体现对文理差异的人文关怀。该题文字长、数据多,信息量大,还要识图,加之考的又是相对较少出现的柱状图,对大多数同学都是考验。这些题的区分度都比较高。

此外,第 20 题和第 21 题,也是最后两道压轴题,综合性强,能区分学生的潜能。理科第 20 题解析几何题的第一问一改以往的考法,立足概念考查。学生感到最难的第 21 题,是给特别优秀的学生提供了 创新思维 的平台。文、理科都是意料之中的函数题,但符号化运算, 分类 讨论层次多,文科的一、二问都要各分三类,对考生数学素养要求高,对每位同学都是严峻的挑战,只有那些训练有素的同学才能完美的解答。理科题相对来说稍好一些,都是平时反复训练的,但要做好也还是很难。

今年的理科考卷中,多数题目都可以在课本中找到原型,例如第 1 题、第 3 题、第 5 题、第 8 题、第 14 题、第 16 题,第 17 题,因此也提醒学生,要注重课本知识的理解和掌握。在解析几何的内容中,仍然是在小题中考查了双曲线和抛物线,在大题中考查了椭圆。

三 、把现实问题 “ 数学化 ” ,总体上体现“能力导向”

2016 年的高考数学试卷,向老师们传递了这样一个信息:高考试题在降低起点的同时,强调能力立意 ; 在立足基础的同时,着力内容创新 ; 在突出导向的同时,确保选拔功能 ; 在继承传统的同时,彰显课程理念。

今年试题的一个重要导向就是体现新课程理念,强调基础知识,回归本原教学,此外,适度创新,注重思维品质 ―― 思维的深刻性、灵活性的考查。高考作为选拔人才的考试,能力考查始终摆在重要的位置。

在日常教学中,老师们要注重教学方式的选择与运用,结合学生的生活实际,引导学生关注社会生活和身边的数学问题,把现实问题 “ 数学化 ” ,并加以解决,提高实践能力。

本次试题在题型上稍作变化,加入了不常考到的几何概型,是 “ 稳中求变 ” 的体现,降低了在学生平时比较难拿到分数的第 12 题和第 16 题上的难度。整体来说,今年的考卷对学生提取信息、整理数据的能力要求较高,有效地指导了高中的课堂教学,更有利于高校选拔人才。

最后,王老师给大家布置了以“针对今年高考数学试题大家继续思考与探究”为话题的假期作业,鼓励老师们思考如何改进课堂教学、如何提升学生计算能力、如何提升学生阅读能力、培养学生解题习惯等等方面去思考,认真准备、及时改进,为下学期的教学做好充分准备!

图一:研讨会

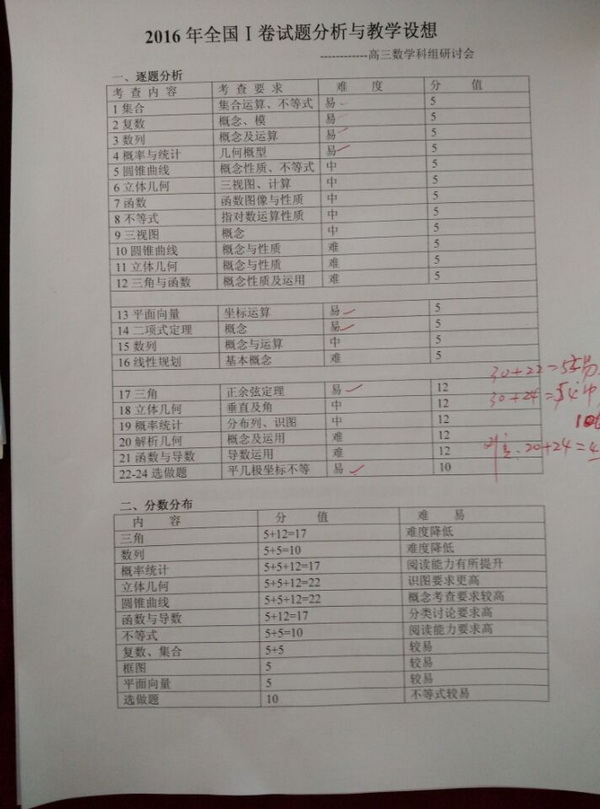

图二:分析设想

中山市华辰实验中学 版权所有 Copyright©2004-2019 All rights reserved

地址:广东省中山市港口镇美景东路1号 邮编:528447 电话:0760-88418339(办公室)

粤ICP备15004521号-1 ![]() 公安备案号:44200002442355 教育网站设立许可

公安备案号:44200002442355 教育网站设立许可

网站首页

网站首页

学校概况

学校概况

教学教研

教学教研

本真德育

本真德育

党群视窗

党群视窗

招生招聘

招生招聘

网站地图

网站地图